天草南蛮文化

2025年11月22日

[熊本県]

五足の靴(4)

明治40年に発表された紀行文「五足の靴」。

与謝野寛と若き詩人たちは、旅の最大の目的地、天草・大江教会にたどり着きます。

32kmもの道のりをひたすら歩いた五人は、一夜明け念願の大江教会へ。

天草宝島案内人の会 金澤裕巌会長

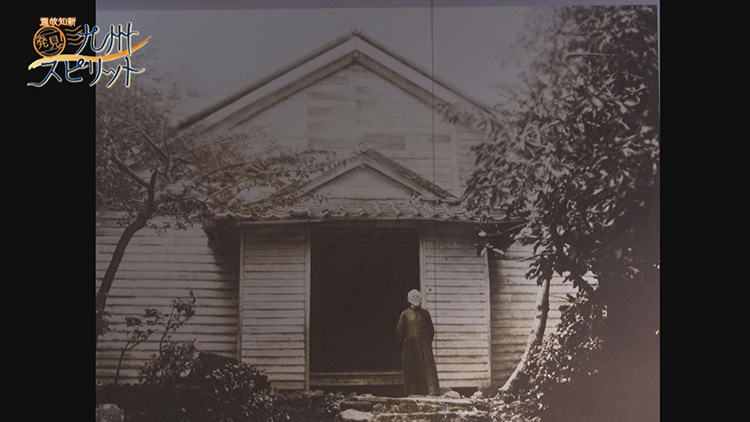

「五足の靴が訪ねた時の教会はこちらの方にありました。今ここは司祭館になっていますけど、この建物の姿が五人が訪ねてきた時の姿によく似ているんです。」

木造の質素な教会で出迎えてくれたのが「パアテルさん」ことガルニエ神父でした。

【「五足の靴」より引用】

『パアテルさんは、もう十五年もこの村にいるそうで天草言葉がなかなか巧い。』『いろいろのことを教えてくれた。』

天草宝島案内人の会 金澤裕巌会長

「実はこの周囲では隠れキリシタンがいて、クルスとかを柱なんかに隠していたんだよといったような話をしてくれています。」

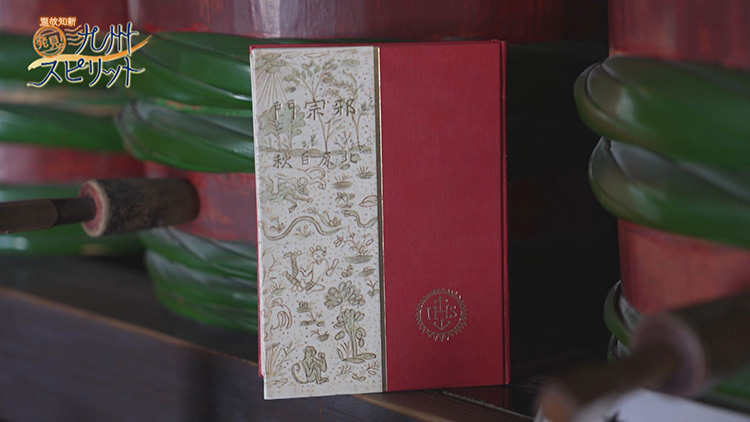

この地での布教に生涯を捧げたフランス人神父の言葉と、肌で感じた南蛮文化は若き詩人たちの感性を刺激します。のちに、彼らはキリシタンや西洋文化の影響を受けた作品を続々と発表。中でも代表的といえるのが、北原白秋の第一詩集「邪宗門」です。

北原白秋生家・記念館 髙田杏子館長

「キリシタンの言葉であったり異国的な言葉をふんだんに使うというところですよね。新しい感覚というか象徴主義の新しい道が開けたといわれるくらい、文壇でも絶賛されていくんですよね。」

文壇にも多大な影響を与えた九州の旅。のちにその価値を発掘したのも九州出身の詩人でした。