福岡県福智町。人口2万人の小さな町に、2025年5月、国内で最も新しい酒蔵が誕生した。「天郷醸造所」——その名前に込められているのは、故郷を"天国のような場所"に再興したいという、一人の男性の熱い想いだ。

■グローバル企業から故郷の酒蔵へ ― 価値観を変えた「問い」

代表の中山雄介氏は、日本コカ・コーラやAmazonといったグローバル企業でマーケティングやEC事業に携わってきた。しかし、キャリアを重ねるうちに、ある根本的な問いが心に芽生えるようになったという。

「誰のために、何のために働いているのか」。

かつて大手グローバル企業でマーケティングやEC領域に携わっていた中山氏は、この問いに直面するようになった。都市での便利な暮らしと引き換えに、地方の文化や暮らしが失われていく現実に気づいたとき、人口2万人の故郷・福智町で、地域に根ざした取り組みを始める決意を固めた。

そこで選んだのが「酒蔵」という形。酒造りを通じて、土地の恵みや人の営みを再発見し、それを社会へと届けていく。この町を再び"人が集まる場所"にしていくための拠点として、ゼロからの酒蔵づくりがスタートした。

■日本酒を超えた「クラフト醸造酒」という革新

天郷醸造所が手がけるのは、従来の日本酒とは一線を画する「クラフト醸造酒(その他醸造酒)」だ。

「最大の違いは、副原料を使用できる点です」と中山氏は語る。福智町産の無農薬フルーツやハーブなどを副原料に用いることで、日本酒では表現が難しい味や香りのレイヤーを追求している。

さらに注目すべきは、主原料である米も地元の農家と連携し、無農薬栽培から取り組む徹底ぶりだ。酒造りを通じて、地方の農業を次世代につなげる新たなチャレンジでもある。日本の発酵文化に新たな選択肢を提示し、100%地元産・無農薬の醸造という新しい価値を創出している。

■福智町の恵みが生む「在る宵」

天郷醸造所のブランド名「在る宵」には、深い哲学が込められている。

「『在る』ものを見つめ直す『酒』と『宵』の時間」——このコンセプトは、現代社会で忘れがちな大切なものを再発見する時間を提供したいという想いから生まれた。

中山氏は語る。「旧い時代には在ったたくさんのモノやコト。そしてそれは気づいていないだけで、今でも『在る』。そのことを自分自身が『忘れてしまっていること、見えなくなっていること』に気付き、自分の生き方を見つめ直す。このブランドがそのきっかけになって欲しいと願っています」。

酒造りを決意した背景には、デジタル社会で薄れた人間関係への危機感がある。「いつも私は日本酒をちびちびと飲みながら、時には1人で、時には誰かと。自分を振り返るときは、いつもそんな落ち着いた『宵』の時間です」と中山氏は振り返る。

稲作に始まり、神事があり、神事の後には皆で集まって歌って踊って酒を飲み、食事と共に肚を割ってみんなと話す。そんな古来の日本らしい素朴な習慣こそが、人間にとっての精神的安定性を支えてきたのではないか。「在る宵」というブランド名には、そうした日本人本来の生き方への回帰を促したいという願いが込められている。

そして、原料へのこだわりは徹底している。福岡県産の山田錦と、地元農家が合鴨農法で育てる無農薬ヒノヒカリを使用。仕込み水には、福智山山麓の微硬水井戸水を使用し、ミネラル豊富な特性を活かしている。

副原料には、福智町で栽培された果物とハーブを使用。酒蔵に隣接する畑で作られるレモンをはじめ、四季折々の地元産素材が、独特で爽やかな風味を醸し出す。

■運命的な出会いが生んだ製造体制

製造責任者の上田竜志氏(30歳)との出会いも興味深い。上田氏は広島の大学卒業後、旭酒造(獺祭)で酒造りの基本を習得。ニュージーランド留学を経て、永山本家酒造場(貴)で経験を積んだ若き杜氏だ。

実は上田氏、当初は福智町の醸造所誘致プロジェクトに自ら応募していたが落選。しかし落選通知の翌日、町の担当者から「中山さんが造り手を探している」という連絡が入り、運命的な出会いを果たした。

■10年後のビジョン ― 「循環する町」への挑戦

中山氏が描く10年後の福智町は、酒蔵を中心に人や文化が自然に集まる「循環する町」だ。

醸造工程には、地元の無農薬農家や林業関係者、デザイナーや建築家といったさまざまな人々が関わっており、すでに町の中に新たな協働が生まれている。今後は、宿泊施設や販売スペースの整備に加え、農業体験や発酵をテーマにしたイベントの開催も計画中。

単なる酒の製造ではなく、土地に根ざした体験や交流を生む場として、町の魅力を再編集していく。10年後、「福智町って、ちょっと行ってみたいよね」と思われる場所にすること。それが天郷醸造所の目指す地域づくりだ。

■テクノロジーで可視化する酒造りのストーリー

天郷醸造所の革新的な取り組みの一つが、最新テクノロジーの活用だ。製品の一部にはNFCタグを付け、スマートフォンをかざすだけで、その酒が手元に届くまでに「誰が、どのような想いで、どのような方法で関わったのか」を確認できる仕組みを導入している。

ブロックチェーンを活用して農家をはじめとした酒造りに関わる人たちの情報を登録することで、酒造りの全体像を可視化。お酒を通じて人の繋がりや想いを伝え、福智町で頑張る人たちにスポットライトを当てることこそが、本事業を福智町で行う意味だと中山氏は語る。

■クラウドファンディングが示した共感の輪

2025年春に実施されたクラウドファンディングでは、43日間で支援者245名、支援金額336万円(目標達成率336%)という大きな成果を収めた。

「クラウドファンディングという仕組みは、単にお金を集めるものではなく、『想いの輪郭を磨いていく時間』でした」と中山氏は振り返る。支援者たちは単なる応援者ではなく、福智町で始まる物語を共に立ち上げる"伴走者"なのだ。

■福智町の新たな魅力創出

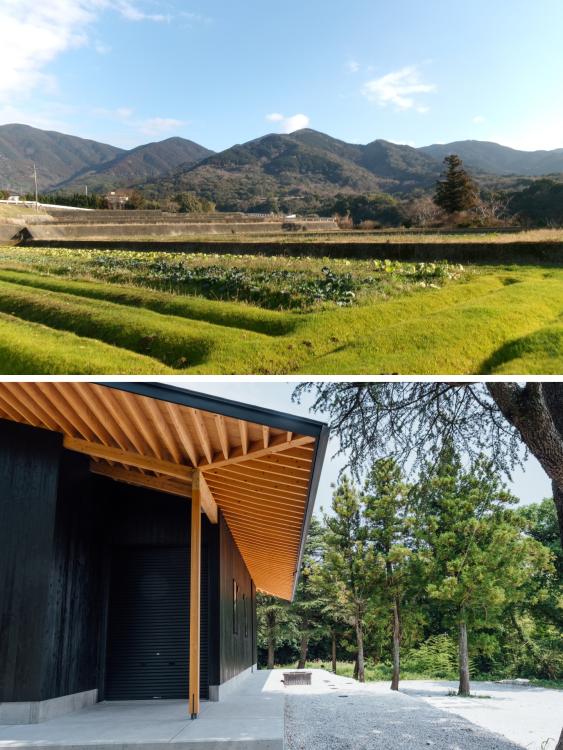

福智町は2006年に3町が合併してできた人口約2万1,000人の町。標高901メートルの福智山は年間20万人を超える登山客が訪れる九州地方を代表する山の一つで、レモンや梨、いちご、米が特産品。特に上野地区は「水源の森百選」の一つである福智山の麓に位置し、豊かな水源に恵まれている。

この恵まれた自然環境を活かし、天郷醸造所では地域との連携を積極的に進めている。JALとの協働プロモーション、ふるさと納税での販売、もつ鍋など地元名産品とのコラボレーション、約400年の歴史を持つ上野焼とのコラボ商品展開など、多岐にわたる取り組みが計画されている。

■一滴に込められた未来への想い

天郷醸造所は2024年10月の地鎮祭を経て、2025年3月に建設が完了。5月には正式にオープンし、8月からクラウドファンディング支援者へのリターン発送が開始される予定だ。

天郷醸造所の挑戦は、過疎化、農地の荒廃、空き家問題など日本全国の地方が抱える課題に対する新しい手法での改善実証実験という意味合いも持つ。

大都市でのキャリアを活かしながら故郷に戻り、地域資源を最大限に活用した事業を立ち上げる。そこに最新のテクノロジーと伝統的な技術を融合させ、国内外に向けて発信していく。このモデルが成功すれば、他の地域への波及効果も期待できる。

中山氏の故郷への深い愛情と、日本の地方が持つ可能性が、小さな町の未来を明るいものにする。そう筆者は確信した。

天郷醸造所で醸される「在る宵」は、ただの酒ではない。福智町の自然、人々の想い、そして未来への希望が込められた一滴なのだ。その一滴が、やがて大きな波となって、この小さな町から日本全国、そして世界へと広がっていく。

福智町発の新しい物語は、まだ始まったばかりだ。

________________________________________

◼️天郷醸造所

事務所所在地:福岡県田川郡福智町弁城1813

※新設した醸造所(福岡県田川郡福智町上野3109-38)はまだ一般訪問を受け付けていません。

※問合せは下記公式サイトのフォームから受付

公式サイト: https://amanosato-sake.com/

Instagram: @amanosato_brewery

https://www.instagram.com/amanosato_brewery/

■ 外部リンク

GENRE RECOMMEND

同じジャンルのおすすめニュース

AREA RECOMMEND

近いエリアのおすすめニュース